美しいユートピア 理想の地を夢みた近代日本の群像

開催中〜2026/03/22

東京都・港区

マチュピチュ展

開催中〜2026/03/01

森アーツセンターギャラリー

東京都・港区

移転開館5周年記念 令和6年能登半島地震復興祈念 工芸と天気展 −石川県ゆかりの作家を中心に−

開催中〜2026/03/01

国立工芸館

石川県・金沢市

小出楢重 新しき油絵

開催中〜2026/03/01

東京都・府中市

開館30周年記念 ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン所蔵 ロックフェラー・コレクション花鳥版画展 北斎、広重を中心に

開催中〜2026/03/01

千葉県・千葉市

ガチャガチャ展in六本木

開催中〜2026/03/02

六本木ミュージアム

東京都・港区

セカイノコトワリ―私たちの時代の美術

開催中〜2026/03/08

京都府・京都市

デザインの先生

開催中〜2026/03/08

21_21 Design Sight

東京都・港区

名作展 源流へのまなざし モティーフで見る川端龍子

開催中〜2026/03/08

大田区立龍子記念館

東京都・大田区

開館30周年記念「ドナルド・キーン展 Seeds in the Heart」

開催中〜2026/03/08

世田谷文学館

東京都・世田谷区

ねり美・ふる文コラボ企画 もっと 浮世絵で行こ! 幕末明治の暮らし、娯楽、事件…

開催中〜2026/03/08

練馬区立石神井公園ふるさと文化館 2階企画展示室

東京都・練馬区

企画展「知覚の大霊廟をめざして――三上晴子の インタラクティヴ・インスタレーション」

開催中〜2026/03/08

NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

東京都・新宿区

ガウディ没後100 年公式事業NAKED meets ガウディ展

開催中〜2026/03/15

寺田倉庫G1

東京都・品川区

Artists in FAS 2025

開催中〜2026/03/15

藤沢市アートスペース

神奈川県・藤沢市

雛の世界

開催中〜2026/03/15

遠山記念館

埼玉県比企郡川島町

いつもとなりにいるから 日本と韓国、アートの80年

開催中〜2026/03/22

神奈川県・横浜市

横浜美術館コレクション展「子どもも、おとなも! つくるわたしが、つくられる」

開催中〜2026/03/22

神奈川県・横浜市

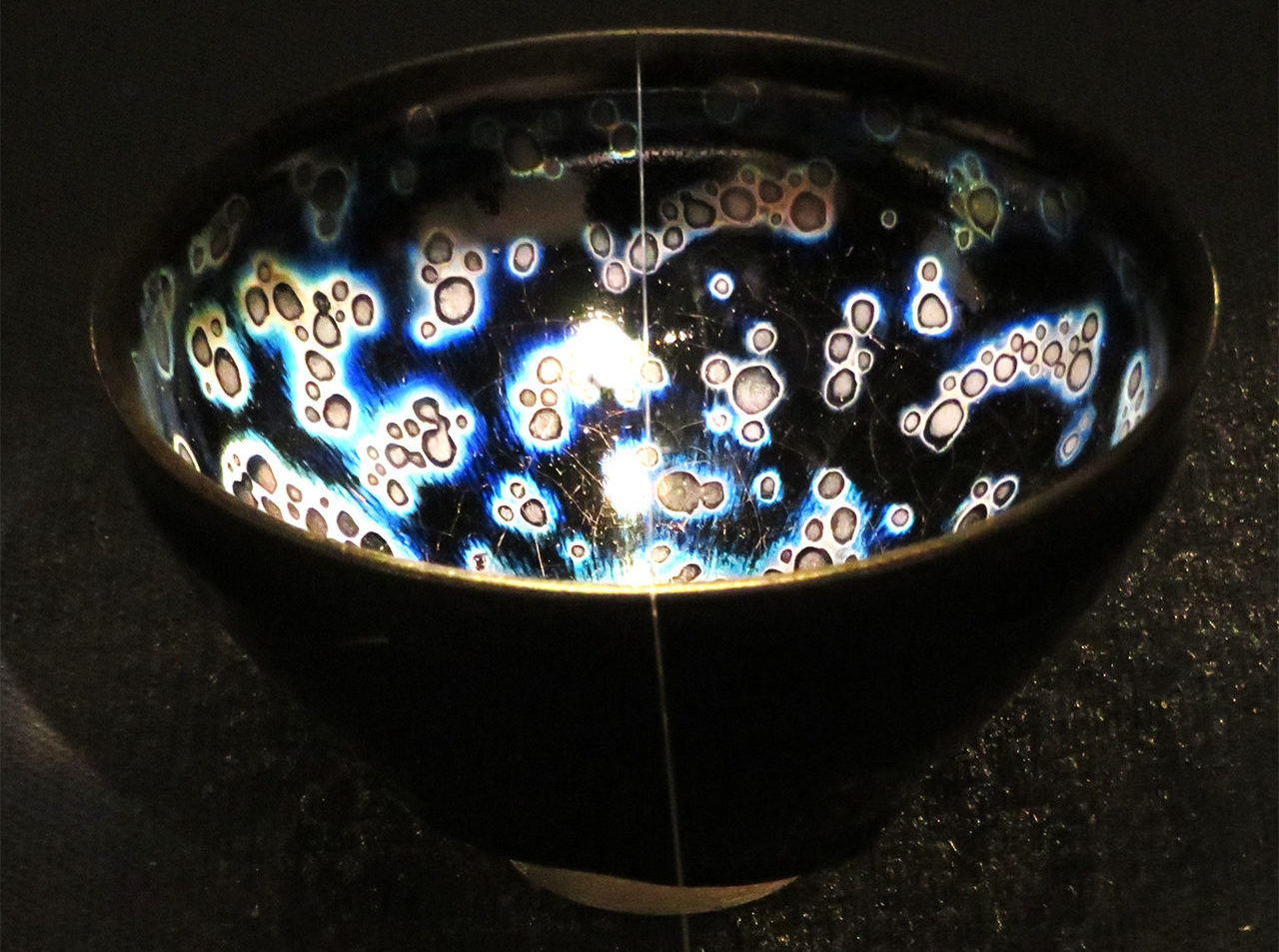

出光美術館所蔵 茶道具名品展

開催中〜2026/03/22

大倉集古館

東京都・港区

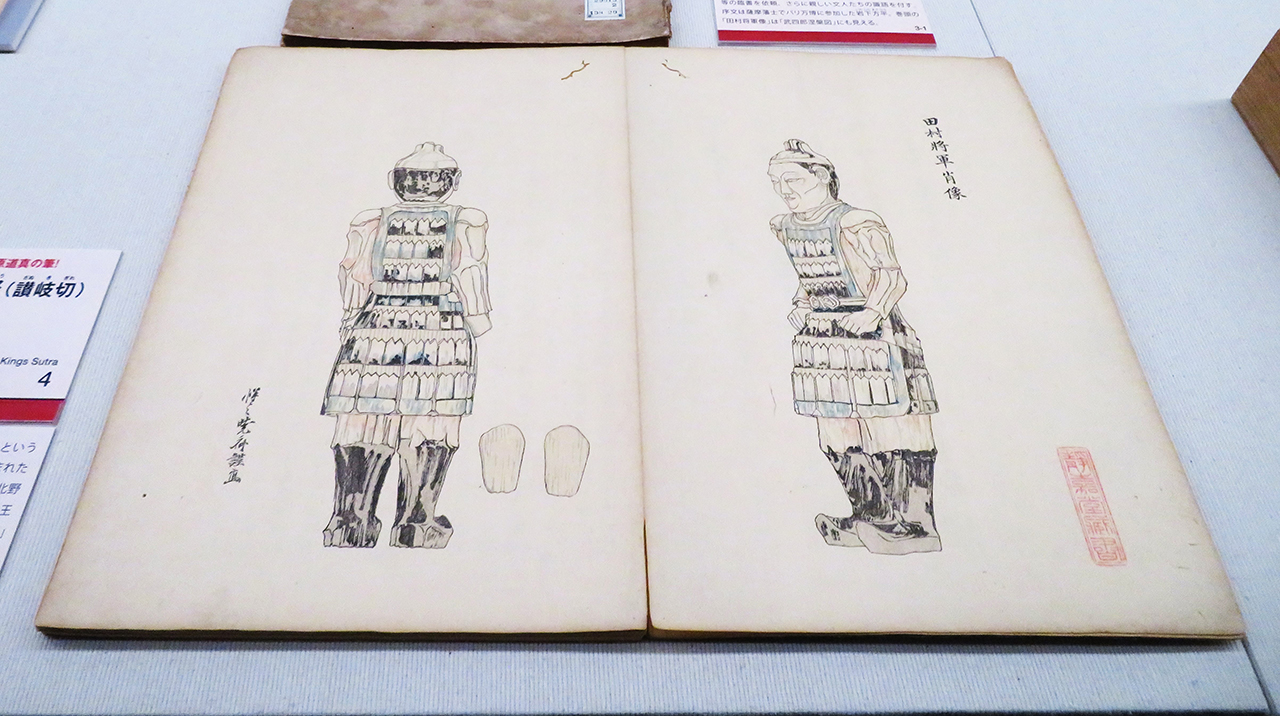

たたかう仏像

開催中〜2026/03/22

静嘉堂文庫美術館(東京・丸の内)

東京都・千代田区

没後40年 荻須高徳リトグラフ展 ―稲沢市荻須記念美術館コレクション―

開催中〜2026/03/22

八王子市夢美術館

東京都・八王子市

冬、そして春へー「華やぎ」と「侘(わ)び」の調(しらべ) 圏外の眼-伊奈英次の写真世界

開催中〜2026/03/22

荏原 畠山美術館

東京都・港区

向井山朋子 Act of Fire

開催中〜2026/03/22

アーツ前橋 ギャラリー

群馬県・前橋市

大西茂 写真と絵画

開催中〜2026/03/29

東京ステーションギャラリー

東京都・千代田区

劇場アニメ ルックバック展 —押山清高 線の感情

開催中〜2026/03/29

麻布台ヒルズ ギャラリー

東京都・港区

六本木クロッシング2025展:時間は過ぎ去る わたしたちは永遠

開催中〜2026/03/29

東京都・港区

アジアの仏たち―永青文庫の東洋彫刻コレクション―

開催中〜2026/03/29

永青文庫

東京都・文京区

Tokyo Contemporary Art Award 2024-2026 受賞記念展「湿地」

開催中〜2026/03/29

東京都・江東区

北斎を魅了した天舞う瑞獣―龍・鳳凰―

開催中〜2026/03/29

北斎館

長野県・小布施町

VOCA展2026 現代美術の展望―新しい平面の作家たち

2026/03/14〜2026/03/29

上野の森美術館

東京都・台東区

北條正庸 風の旅

開催中〜2026/03/29

栃木県・宇都宮市

FACE展2026/絵画のゆくえ2026

2026/03/07〜2026/03/29

東京都・新宿区

高木由利子 写真展 Threads of Beauty 1995‐2025 ― 時をまとい、風をまとう。

2026/03/10〜2026/03/29

Bunkamuraザ・ミュージアム

東京都・渋谷区

放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン展」

開催中〜2026/03/29

東京ドームシティ プリズムホール

東京都・文京区

英姿颯爽 根津美術館の武器・武具

開催中〜2026/03/29

東京都・港区

森重昭と被爆米兵調査-戦争が終わるということ

開催中〜2026/03/31

中央大学 法と正義の資料館

東京都・八王子市

ソル・ルウィット オープン・ストラクチャー

開催中〜2026/04/02

東京都・江東区

開館30周年記念 MOTコレクション マルチプル_セルフ・ポートレイト/中西夏之 池内晶子 —弓形とカテナリー

開催中〜2026/04/02

東京都・江東区

特別展 生誕151年からの鹿子木孟郎 —不倒の油画道

開催中〜2026/04/05

泉屋博古館東京

東京都・港区

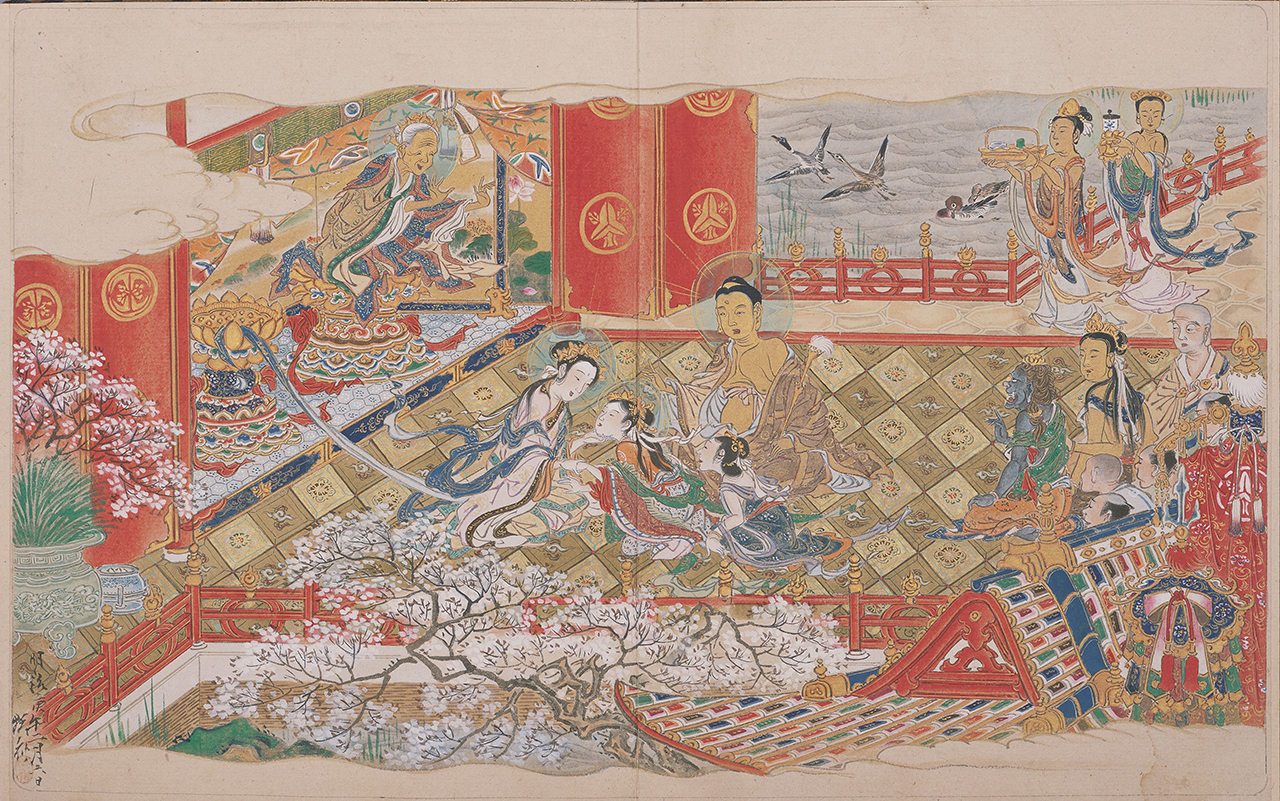

開館20周年特別展 生誕1200年 歌仙 在原業平と伊勢物語

開催中〜2026/04/05

東京都・中央区

藤田嗣治 絵画と写真

開催中〜2026/04/12

茨城県近代美術館

茨城県・水戸市

東京都美術館開館100周年記念 スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき

開催中〜2026/04/12

東京都・台東区

ミュージアム コレクション特別篇 開館40周年記念 世田美のあしあと―暮らしと美術のあいだで

開催中〜2026/04/12

東京都・世田谷区

ミッション∞インフィニティ|宇宙+量子+芸術

開催中〜2026/05/06

東京都・江東区

飯川雄大 大事なことは何かを見つけたとき

2026/02/28〜2026/05/06

水戸芸術館 現代美術ギャラリー

茨城県・水戸市

特集展示「富士山 花と雲と湖と」

開催中〜2026/05/10

半蔵門ミュージアム

東京都・千代田区

下村観山展

2026/03/17〜2026/05/10

東京都・千代田区

春の江戸絵画まつり 長沢蘆雪

2026/03/14〜2026/05/10

東京都・府中市

生誕100周年記念 安野光雅展

2026/03/04〜2026/05/10

PLAY! MUSEUM

東京都・立川市

【特別展】 花・flower・華 2026 -横山大観の桜・川端龍子の牡丹・速水御舟の梅-

2026/02/28〜2026/05/10

東京都・渋谷区

コレクションの舞台裏 ―光をあてる、掘りおこす。収蔵品をめぐる7つの試み

開催中〜2026/05/10

埼玉県・さいたま市

テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート

開催中〜2026/05/11

東京都・港区

画布(キャンバス)に描くまなざし -ホキ美術館風景画展-

開催中〜2026/05/13

ホキ美術館

千葉県・千葉市

生誕100年記念「Re:辻邦生-いま、ふたたび作家に出会う」

2026/03/14〜2026/05/16

霞会館記念学習院ミュージアム

東京都・豊島区

福田尚代 あわいのほとり

開催中〜2026/05/17

神奈川県・鎌倉市

トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで

開催中〜2026/05/24

東京都・千代田区

モネ没後100年 クロード・モネ— 風景への問いかけ

開催中〜2026/05/24

東京都・中央区

カタリウム

開催中〜2026/05/24

東京都・中央区

SPRING わきあがる鼓動

開催中〜2026/05/31

神奈川県・足柄下郡箱根町

企画展「笑い滴る 春と夏の日本画名品選」

2026/02/25〜2026/05/31

松岡美術館

東京都・港区

企画展「内間安瑆・俊子展 色を織り、記憶を紡ぐ」

2026/03/07〜2026/05/31

神奈川県・三浦郡葉山町

W.ユージン・スミスとニューヨーク ロフトの時代

2026/03/17〜2026/06/07

東京都・目黒区

生誕100年 昭和を生きた画家 牧野邦夫 —その魂の召喚—

2026/03/31〜2026/06/07

茅ヶ崎市美術館

神奈川県・茅ヶ崎市

超危険生物展 科学で挑む生き物の本気

2026/03/14〜2026/06/14

東京都・台東区

軽井沢安東美術館 生誕140周年 藤田嗣治展

開催中〜2026/07/05

軽井沢安東美術館

長野県・軽井沢町

クヴェレ美術館 開館記念展Ⅰ Meet 美の交差点 近代日本画と東洋陶磁

開催中〜2026/07/05

クヴェレ美術館

茨城県・水戸市

ルネ・ラリックにみる 日本とフランスの“かわいい”文化交流

2026/03/20〜2026/12/06

箱根ラリック美術館

神奈川県・箱根町

![メスキータ

2019年、東京ステーションギャラリーにて日本で初めて開催された

「メスキータ」展の図録です。

オランダの版画家メスキータによる作品を掲載。「ハールレムの市庁舎」、「サボテン」、「ジャクリーン・ホンペルツの肖像」、「ファンタジー:さまざまな人々(黒い背景)」などをご覧いただけます。

表紙は「黒い寒冷紗」で包まれており、書籍コレクションとして垂涎の一冊です!

体裁の詳細はコチラをご参照ください。https://www.s-shiko.co.jp/design/mesquita/

[発行年月日]ー

[発行者]株式会社キュレイターズ

[状態]良いが、2辺に少々の反りアリ

[サイズ(mm)・ページ数]342×222×18 221ページ 表紙は布張り・ソフトカバー

[言語]日本語

※購入ご希望の方はメッセージにてお問い合わせください。

※送料はお届け先地域により変動しますので、お問い合わせください。

#芸術広場 #図録広場 #ミュージアムアンダンテ

#メスキータ展 #株式会社キュレイターズ #2019年](https://geijutsuhiroba.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)